BÉATRICE STÄHLI: „MIT MEINEN HÄNDEN ARBEITEN, BILDEND, AN BILDENDER KUNST…“

Ein Gesprächstext, aufgezeichnet von Christian Reder

Wenn ein weltbekannter, liberaler Ökonom und oftmaliger Regierungsberater wie John Kenneth Galbraith (1908–2006) als Resümee seiner Erfahrungen zum überall erkennbaren „Realitätsverlust der heutigen Wirtschaft“ sarkastisch festgestellt hat, es sei völlig verfehlt, „dass sich der gesellschaftliche Fortschritt nach der Anzahl der Autos und Fernsehgeräte, dem Angebot an modischer Kleidung und der Menge aller anderen Konsumgüter bemisst; auch nach der Anzahl tödlicher Waffen“, so kritisiert er damit fundamental, wie stereotyp wir darauf fixiert bleiben, insgesamt erzielte Arbeitsergebnisse nach rein wirtschaftlichen Kriterien am Stand der „Produktion von Sachgütern und Dienstleistungen“ zu bewerten und „nicht am Bildungsniveau, nicht am literarischen oder künstlerischen Schaffen“. Denn „die herausragenden Leistungen der Menschheitsgeschichte sind künstlerische, literarische, religiöse und wissenschaftliche Werke, und sie sind entstanden in Gesellschaften, in denen sie sich höchster Wertschätzung erfreuten“. Indem solche essenzielle Einsichten mit Vehemenz die soziale und kulturelle Bedeutung von Kunst in Erinnerung rufen, verweisen sie auf exponierte Lebens- und Arbeitsvorstellungen, wie sie Béatrice Stähli als Künstlerin konsequent umsetzt - im Bewusstsein, mit ihren Werken auf geheimnisvolle und vieldeutige Weise jeweils einen auf Dauer angelegten Mehrwert zu schaffen, der sich simpler Kalkulierbarkeit entzieht und auf eigenständige Art zur Bereicherung der Gesellschaft beiträgt. Das vom Ansatz her als „Forschende Denkweisen“ zu begreifen, wie ich in meinen Essays zu künstlerischem Arbeiten betone, die neben weiteren markanten Positionen ihre „FederZeichnungen“ kommentieren (hier nachzulesen auf Seite 50), erweitert auf Ästhetisches fixierte Sichtweisen, weil künstlerische Haltungen, Gedanken und Entstehungsprozesse einbezogen werden, die mit jenen uferlosen Sphären verbinden, in denen Menschen in ihrer Unruhe, ihren Zwängen, ihrer Neugier, ihrer Freude an Bildhaftem, ihrem Erkenntnis- und Gestaltungsdrang Anhaltspunkte suchen, um der Macht des Gewohnten zu entgehen.

Um das Eigenständige daran zur Sprache zu bringen, kommt Béatrice Stähli in der Einleitung zu dieser Werkübersicht selbst zu Wort, damit ihre Subjektivität noch nicht durch Interpretationen gefiltert werde, wenn sie auf Motivationen und Zusammenhänge aufmerksam macht.

Meine ersten Ausstellungen ergaben sich, als ich bereits um die dreißig war. Den Weg dazu habe ich mir hart erkämpfen müssen; zuerst habe ich eine dreijährige Handelsschule absolviert mit dem Ziel, Sekretärin zu werden - denn es durften nur die beiden Brüder studieren. Als das geschafft war, gab es keinen Grund mehr, mich solchen Einschränkungen zu fügen. Ich bin viel gereist, zur Orientierung in der Welt, und habe schließlich die von abtrünnigen Akademie-Mitgliedern betriebene freie „medien-form-farbe“-Berufsschule für Gestaltung in Zürich absolviert. Danach ging ich – das war die entscheidende Wende – als Gaststudentin zu Daniel Spoerri an die Universität für Kunst und Design nach Köln. Von ihm habe ich gelernt, dass alles möglich ist, dass ich in der Arbeit keinerlei Grenzen akzeptieren muss.

Angefangen habe ich mit Papier - und Pergamentarbeiten, für mich ein sehr sinnliches Material, das viel mit Haut, auch mit alt werdender Haut, zu tun hat. Das zeigte schon, dass meine Arbeiten stets vom Körper und von durch diesen Erfahrbarem ausgehen. Ich verwende meist frei verfügbares Rohmaterial – bis hin zu Abfall, dessen Körperlichkeit mich interessiert. Bereits die Abschlussarbeiten an dieser Schule waren große, auf Aluminiumplatten aufgezogene Fotos, denen ich dadurch Gewicht und haptische Qualitäten gab – als zusätzlichen Raumbezug. Dann entstanden aus zu groben Blöcken – zu „Bricks“ – gepresstem Computerpapier Rauminstallationen, die unwiederholbar auf einen konkreten Ort bezogen waren. Radikalisiert habe ich das durch aufgerissene, blutrote Brustkörbe aus Holz und verleimtem Pergamentpapier. Das geht, wie bei mir immer, auf sehr persönliche Erfahrungen zurück, weil ich mich damals in der Sterbebegleitung engagierte und Menschen sterben gesehen und auch gewaschen habe. Deswegen tauchen in meinen Arbeiten oft diese feinen, nie ostentativen Andeutungen zur Unbegreiflichkeit des Todes auf.

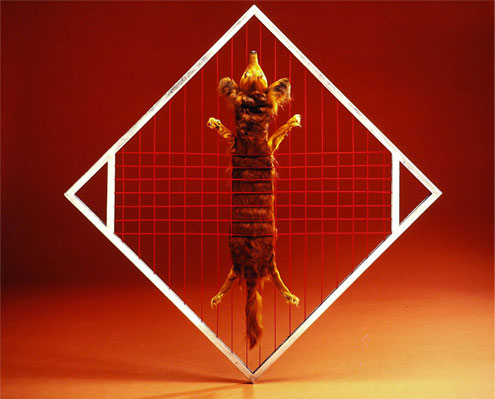

1989 bin ich – eine wichtige Zäsur – von Zürich für gut zehn Jahre nach Wien übersiedelt. Dort ist mir der Wiener Aktionismus sehr bewusst geworden. Ich habe Franz West kennen gelernt, mit dessen Zugang zur Kunst mich vieles verbindet. Die Tierarbeiten wurden zu einem tragenden Thema. Begonnen habe ich mit aufgespannten Pelzen, Zebrafellen und Schlangenhäuten: Ausdruck sozialkritischen Nachdenkens über das Mensch-Tier-Verhältnis. Gerade weil viele Menschen ihren Hund mehr lieben und verwöhnen als sonst etwas, hat mich beschäftigt, die beidseitig noch vorhandene Bestialität kenntlich zu machen. Die Unmenschlichkeit angeblich humaner Konstellationen deutet sich bei mir immer wieder an angesichts des unglaublichen Potenzials an Rohheit, Grausamkeit und Brutalität, was nur vordergründig einzudämmen ist. Mit diesen „Barbarenkunst“-Arbeiten gab es einige Ausstellungen. Peter Weibel präsentierte sie in der Neuen Galerie in Graz. Die „Wiener Sängerknaben“ aus dieser Zeit – aggressiv die Zähne fletschende präparierte Hundeköpfe eines Pit Bull Terriers, eines Dobermanns und eines Rottweilers – hat unter anderem das Wiener MAK, das Museum für angewandte Kunst, angekauft. Als diese grausigen Hundeschädel im Atelier herumlagen, bin ich darob selbst oft erschrocken. Ich musste da aber durch.

Mit den Porzellan- und Geschirrarbeiten habe ich wieder drastischer werdende Fragen zu Reichtum und Armut eingekreist. Ich konnte ein feudales Service aus dem Besitz von Baron Rothschild erwerben, habe geladenen Gästen darauf ein Essen serviert, ihnen dann das abgewaschene Geschirr zusammen mit einem spitzen Hammer zurückgegeben mit der Bitte, den eigenen Teller zu zerschlagen, um sehr persönliche Bruchstücke zu erzeugen. Diesen zerstörten Luxus konfrontierte ich mit billigen Blechtellern unter Plexiglas: ein Arme-Leute-Essen. Andere Objekte entstanden aus von mir zerschlagenem feinem japanischen Porzellan: Sinnbild für die Fragilität von so vielem.

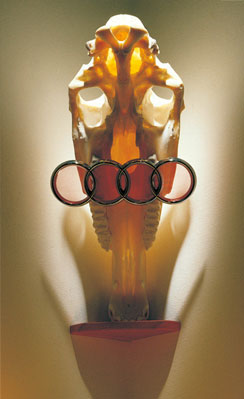

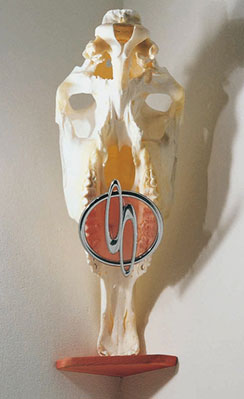

In den PS-Arbeiten zu „Pferde- Stärken“ sind auf die mächtigen Unterkieferknochen von Pferden Teile von Fahrrad- und Motor-radreifen oder auf die Oberkieferknochen Embleme von Automarken montiert, als paradoxe Metapher zum Geschwindigkeits- und Mobilitätswahn und als Erinnerung an die über Jahrtausende reichende Abhängigkeit vom Pferd. Geschichtsbewusste Menschen denken dabei vielleicht auch an den Kautschukboom in Brasilien oder im Kongo, der mit mörderischen Folgen für die lokale Bevölkerung Einzelnen enormen Reichtum brachte. Um ernsthaft zu bleiben, braucht es bisweilen auch Humor und Ironie. Deswegen werden aufgehängte Pferdeschweife durch Autoscheibenwischer zum Schwingen, Tanzen und sich Berühren gebracht, was auf zeitlose männliche Imponier-Rituale anspielt.

Von Peter Noever für die Ausstellung „Wiener Blut“ im MAK eingeladen, konnte ich ein Jahr lang an drei großen Werken arbeiten. Die „Verführung“ ist ein haushoher White Cube mit sechs ausgestanzten, von Borsten eingerahmten Spalten, in denen sich mit Schlangenhaut veredelte Speichenräder langsam hinein- und hinausbewegen, eine trotz dieser Abstraktion in meinen Augen sehr sinnliche Arbeit, weil es um das Schematische erotischer Annäherungen geht. Da für die Arbeit „Wiener Opernball“ keine Lipizzaner-Läufe zu bekommen waren – offenbar weil selbst diese unter offiziellem Schutz stehen – habe ich Rothirschbeine verwendet und, mit Ballettschuhen verfremdet, in elegante Räder zu schwebenden Mobiles montiert. Um Zivilisation als permanentem Dressurakt und den Verlust der kindlichen Freude am Spielen geht es auch im Ballon-Mobile „Hommage an die Kinderballettschule Wien“ mit darin eingeschlossenen Ballettschuhen. Bei meinen Recherchen dort erlebte ich mit, wie immer wieder weinende Kinder regelrecht abgerichtet werden. Bewusst ist diese Ausstellung am Tag des staatstragenden Wiener Opernballs eröffnet worden.

Als bereichernder Gegenpol zum Alleinsein im Atelier und wunderbarer Gruppenerfahrung, konnte ich dann drei Monate am Bühnenbild für Samuel Becketts „Bruchstücke I, II“ im Konzerthaustheater Wien arbeiten.

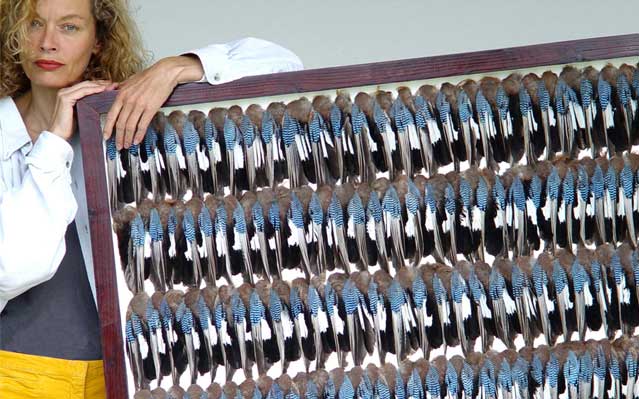

Eine weitere Wende ergab sich dadurch, dass ich die Lagerbestände an Vogelfedern eines Wiener Requisitengeschäftes aufkaufen konnte, die seit den 1920er Jahren in Theatern, Nachtclubs und zum Schmücken von Kostümen und Hüten verwendet worden waren. Moralisch entlastet mich, dass diese aus Zeiten stammen, als es unseren heutigen Artenschutz noch nicht gab. Mein Lager ist somit eine Goldgrube der Erinnerung an akut gefährdete Wunder der Natur. Bis an mein Lebensende kann ich auf dieses präzise, in Schachteln archivierte Material zurückgreifen. Trotzdem interessieren mich nun auch Muscheln; ihr Ankauf in großen Mengen ist allerdings sehr teuer.

Warum gerade Federn? Durch die von Tieren ausgehenden Arbeiten wurde mir klar, woher diese Faszination kommt. Sie muss damit zu tun haben, dass uns mein Vater, ein totaler Naturmensch, mir alle Vögel erklärte und das Fischen beibrachte. Dass ich ein Vogel war, habe ich oft geträumt, auch dass ich schreie und mich niemand hört. Mit Federn zu arbeiten ist sehr anziehend. Federn sind weich, sinnlich und auf geheimnisvolle Weise schön, selbst die unauffälligen. Begreiflicherweise symbolisieren gerade kleine Vögel seit jeher Freiheit und Freiheitsliebe, die stattlichen hingegen Macht. Vögel sind weit zäher und ausdauernder als wir, fliegen manche doch um die halbe Welt und überstehen dabei grosse Kälte und Hitze. Nie würde ich ein Tier töten, um Kunst zu machen. Meine Kritik richtet sich stets gegen eine unwürdige oder grausame Behandlung und falsche Vorstellungen vom Wesen der Tiere. Jäger, die aus Freude Tiere töten, bleiben mir völlig fremd.

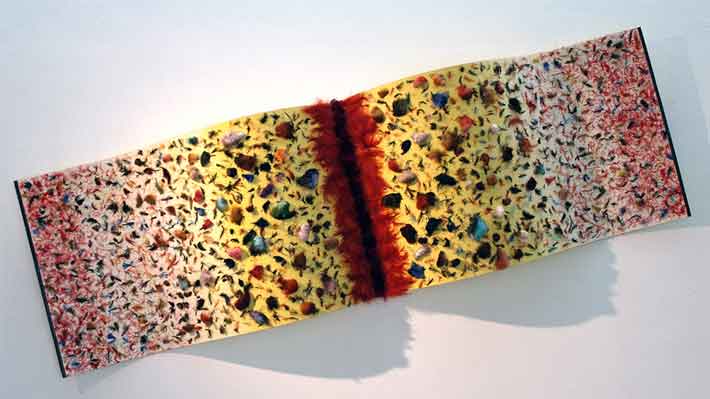

Die zuerst in der Landesgalerie Linz gezeigte Arbeit „Supermarkt“ schließt an die „Hunde“ an. Diese in Verkaufstassen eingeschweißten gefiederten Vogelteile provozieren in unserer Konsumwelt Unbehagen, gerade weil abgepackte Hühner und Fische, gerupft, entschuppt und präpariert, so alltäglich sind. Die Abteilung für Hunde-, Katzen- und Vogelfutter im Supermarkt bei meinem Wiener Atelier war größer als die für Frischwaren. Das empfand ich als pervers; dazu musste ich etwas machen.

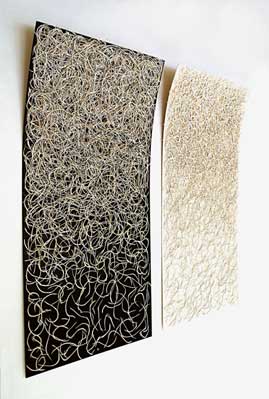

Bei den „FederZeichnungen“ genannten Arbeiten geht es mir um etwas sehr Kostbares: um die Schönheit der Natur. Mehr als die Aufmerksamkeit auf deren Bedrohung zu lenken und gewohnte Sehweisen analytisch zu irritieren, kann Kunst nicht leisten. Manches an meiner Arbeit wurde nun sanfter, vielleicht weil ich Wien verlassen hatte und in die italienische Schweiz gezogen bin. Aus dünnen Schläuchen in die Federn gestopft entstanden die „Fingerprints“, aus Federkielen für die Haare und Flaumresten für die Gesichter die „Porträts“, etwa „Die drei Grazien“, mit weißem, blondem, schwarzem Haar. Bei den „Flic-Flac“-Tafeln, die sich jeweils um eine Achse drehen lassen, bieten sich unzählige Wechselmöglichkeiten. Es können nach Belieben neue Bilder erzeugt werden – ob als Chaos, Rhythmus oder als Konstellation bestimmter Farben. Die „Metamorphosen“ mit einer Reihe durch einen Elektromotor und Zahnräder rotierender Dreikant-Stäbe, die von unterschiedlich gefärbten Federn bedeckt sind, verändern langsam die sich jeweils ergebenden Bildflächen. Durch die Reibung der Federn knirscht es so, als ob noch Lebendiges hörbar wäre. Es entstanden Stillleben aus Federresten, obwohl ich sonst sehr abstrakt arbeite. Immer wieder geht es um das Visualisieren von Musik, von Tanz, von Bewegung, was in unserer institutionalisierten Kultur so voneinander getrennt wird. Auch die Buchobjekte aus Wolfspelz, Schlangenhäuten oder Vogelbälgen – von Trappen und Silberfasanen – deuten eine solche, vieles kombinierende Poesie und Emotionalität an.

Für ein Land-Art-Symposium in Roveredo in Graubünden entstanden auf langen Podesten im Freien präsentierte Installationen – mit „Zum Töten geboren“ bezeichneten Bälgen von Geiern und Adlern, mit Krallen, Schnäbeln und Kinderwindeln, sowie die „Stallpflicht“ und die „Autobahnkadaver“, die wie grausige Straßenabschnitte auf meist unbemerkt bleibende Massaker in unserer Umwelt hinweisen. Um glatte Oberflächen zu erzeugen, setze ich nun öfters die Schleifmaschine ein, wozu ich mich wegen meiner Ehrfurcht vor der Natur und den Federn überwinden musste. Ich traute mich allmählich, auch Farbe über die Federn zu geben. Geschliffen wird das Bild wie Malerei, obwohl ich Malerei nicht gelernt habe. Ich bin weder Malerin, noch Objektkünstlerin oder Bildhauerin. Ich mache auch nicht primär Installationen. Wie mein Arbeiten zu bezeichnen ist, lasse ich offen. Mir geht es um Kunst, nicht um Einteilungen. Alles entsteht aus meinen Emotionen und Empfindungen heraus.

Um bisher Entstandenes einzukreisen, dokumentiere ich in diesem Band erstmals meine Arbeit aus dreißig Jahren. Sie entsteht bei mir sehr direkt, als Gefühlskonzentration. Ich mache kaum vorbereitende Skizzen. Inspiration hole ich mir unterwegs und beim Wandern. Was im Weiteren vor sich geht, lässt sich kaum erklären. Weiblicher Kunst will ich nicht zugeordnet werden – auch wenn bei Frauen unbewusst manches anders läuft. Schon als Kind konnte ich mir nur ein Leben als Künstlerin vorstellen, weil mir die Möglichkeit, mit den eigenen Händen zu arbeiten – eben bildend, an bildender Kunst – von früh an wichtig gewesen ist. Deswegen erstaunt es mich nicht, dass sich Handabdrücke schon in den ältesten Höhlenmalereien finden, so als ob es schon damals um die Einmaligkeit von Fingerabdrücken gegangen wäre. Dabei war Kunst im Elternhaus nie ein Thema. Mein Leben hätte nach dem Schema „Heiraten und Kinder kriegen“ ablaufen sollen. Aber schließlich konnte ich mir jenen Freiraum schaffen, um dem nahe zu kommen, was mich ein Leben lang trotz aller Schwierigkeiten beschäftigt hat.

Es öffnen sich dauernd neue Räume; darum geht es. Das ist das Faszinierende an der Kunst. Was entstanden ist und neu entsteht, kann immer wieder neu gesehen werden. Was Menschen erschaffen, erinnert stets auch daran, dass möglichst viele die Chance haben müssten, aus sich etwas zu machen und ihre Fähigkeiten positiv zu entwickeln, auch wenn dies nicht immer zur Kunst führt. Mir geht es am besten, wenn ich arbeite.

CHRISTIAN REDER geb. 1944 in Budapest, lebt in Wien; Essayist, zahlreiche Publikationen zu Kunst, Architektur, Kultur- und Zeitgeschichte; bis zur Emeritierung 2012 Leiter des von ihm aufgebauten Zentrums für Kunst- und Wissenstransfer an der Universität für angewandte Kunst Wien.